これ以上小さくできないよ。お爺さんipv6なんか知らないよ。どうすんべwww

・UD-M2SACL、レッツノートから取り出したSAMSUNG MZNLN256HAJQ-00007 : 256.0 GB認識しない。電源もACジャックくにくにすると落ちてるし、外れ引いたか。

~人生は 恥の上塗り 曼珠沙華~

もうすぐ台湾戦争が始まるのでchina製スマホは怖くて使えない。TP-LINKもそう。china製自転車ウェアはOK。かつて海外サイトからおっかなびっくりHTCとかのwindows mobile端末を買って日本語環境整えるような楽しさは泥にはないのだが、ここ数年は富士通や京セラの日本ブランドのandroidを不本意ながら使っている。

日本製IT機器が遅いのは20世紀の終わりごろからマトモな検品と政治的安心感との交換条件なので日本に住所を置く以上は耐えがたきを耐えるしかないのだ。

・まずwindowsでもあたりまえだがGUIが始まったころから伝わる秘伝の意味不明の体験つまりアニメーションをオフにする。androidでは設定→ビルド番号10回タップ→設定→システム→開発者オプションを使用→

・ウィンドウアニメスケール 1x→オフにする

・トランジションアニメスケール 1x→オフにする

・アニメーター再生時間スケール 1x→オフにする

・ついで同じ開発者オプションの

・HWオーバーレイを無効化(画面合成に常にGPUを使用する) をオン

・おなじく「アクティビティを保持しない もオン

あとはADBでいらないアプリを消せばまあまあ使える速度にはなるのは誰でも知っている。

さて年の瀬も押し迫りなにかと入用なマイナンバーのサイトがandroid12以降の対応になったので買ってみた中古F-41Aが我が電子デバイス歴史上最高の遅さ。マジで目が醒めるほど遅い。これはそこいらの若者が中華端末買い求める浅ましい様子を何度も日本製クソ電子機器による遅遅地獄を経てきてシン・ネトウヨになった年寄りですら文句は言えない。伝説のvaio Pより遅い。京セラトルクG04やarrowsM05がそこそこ実用になる速さだったのにコイツはマジで遅い。遅いデバイス地獄の神話になった今は亡き東芝初のスマホX01Tぐらい遅い。そんなわけで消すアプリもバッチファイルで十把一絡げに管理者権限で殺そうとするわけだがそうするとナビゲーションバーのタスク管理ボタン(四角いやつ)が無効になったw

こうなるとバッチファイルのあいまあいまにpauseかましてアプリ設定リセットしつつ様子を見るしかない。で、

disable-user com.fujitsu.mobile_phone.fjhome_simple #シンプルホーム

↑こいつを停めると上記タスク管理ボタンが無効になることが分かった。

レッツノート、surface、MBP、いわゆるスタバで広げて許されるノートPCの御三家である。私は携帯電話は5,000円前後、ノートPCは1万円前後でないと買わない。で、電脳売王亡き後いくつかのクソPC中古ショップを見ていたらM.L COMPUTERSで9千円でCF-SV8が出ていた。ACアダプタなしでも1920で8GBなら買っても良いか一瞬迷う、レッツノートなら即ポチである。そうしてついに私はレッツノートを手に入れた。アサド大統領が乗っていたIl-76みたいにF1キーが取れかかったボッコボコだけどw

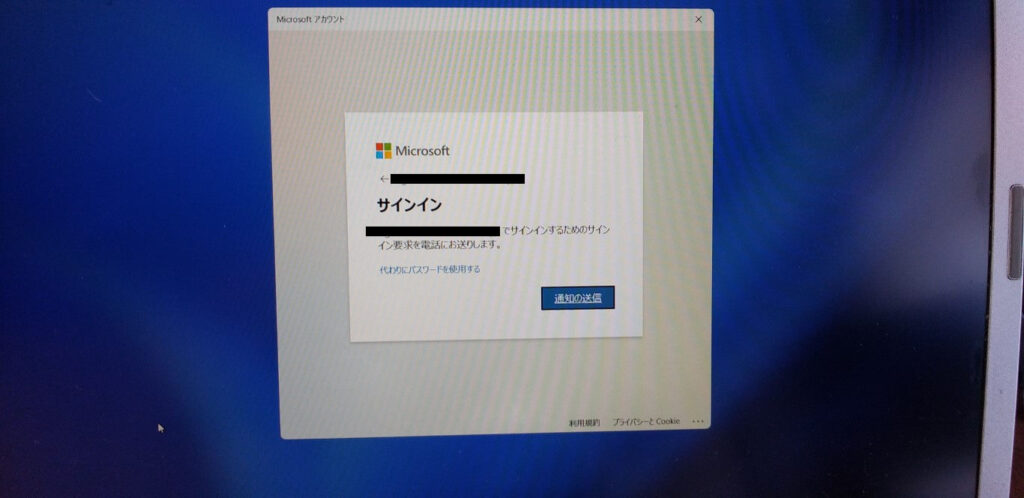

ところがwin11をもにょもにょしたキーを準備したにも関わらずBIOSにライセンスが焼いてあるらしくすんなりインストールされて拍子抜けしつつさあリモートデスクトップだと思ったら「お使いの資格情報は機能しませんでした」とログインできない。検索するとこのページが役に立った。

ようするにライセンス認証がBIOSで省略できたパソコンではPINだけ設定してログインできてしまうので肝心のマイクロソフトIDに紐づけされたパスワードがPC本体のストレージに保存されずリモートデスクトップができないという三宅裕司の大きなお世話だバグである。PINでのログインをキャンセルすれば「代わりにパスワードを使用する」に辿り着けるのでそこで改めてパスワードを入力すればそれがPC本体に保存されリモートデスクトップ接続もできるようになる。しかしMS、ゲイツ君がいなくなってインド人がCEOになってからかなりバカになってるのをひしひしと感じる。

p.s.追加情報:古いwin10のPCや22h2のwin11のままアップグレードしなかったTPM2.0非対応CPUなPCをwin11(24H2)にするのにwin11インストールUSBメモリをカレントフォルダにした管理者権限のコマンドプロンプトでD:\>setup /product serverでノーチェックでインストールできることを確認しました。

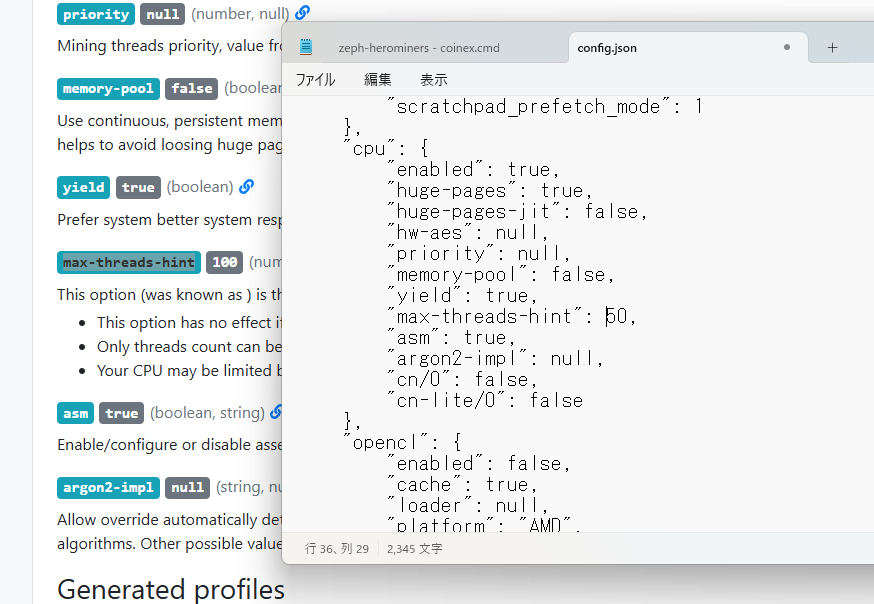

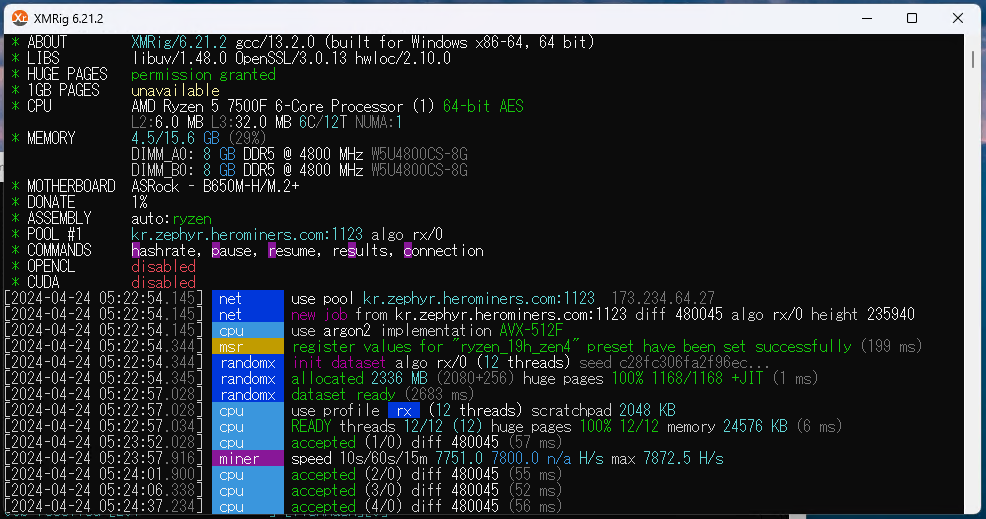

いつの間にかXMRigのバージョンが上がってそういうことになったのかも知れないが今年の春頃はそんなことはなかった。トランプさんがブイブイ言ってるしこのごろ寒いので夜3台のデスクトップPCにマイニングさせて朝の暖房としたいのにCPUが90℃は困る。以下の記事は朝起きたら寝室の空気が乾燥しまくって口は臭くなるわ得られる利益は電気代を下回って赤字になるわただちょっと目覚めの空気がぬくくなるだけの記事である。GPUはGTX1660sとRTX2080なんていうどうでもいい板しか使ってないので爆熱でも捨て置くがCPUはwin10以降アレなせいで壊れるといろいろ面倒なのだ。しかしマトモなCPUファンなんて買ったらマイニングの利益が吹っ飛ぶ。そういう人向けの記事である。

XMRrigの説明を見るとmax-threads-hintを下げると良い。とあったがこれが全く効かないw

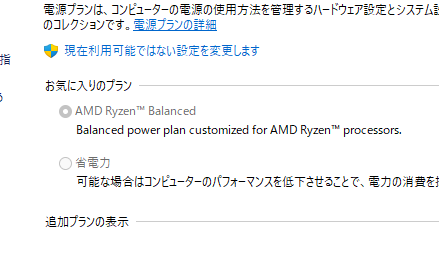

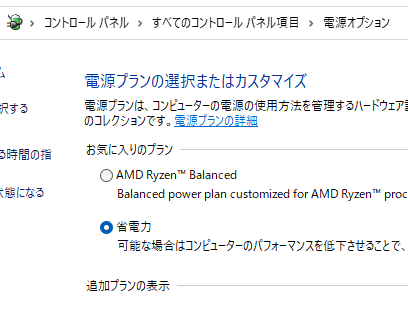

しょうがないのでwindowsの電源プラン変更で下げる。

まずいつも使ってるプラン(ここではバランスになっていた)を保存版としていぢらないで「省電力」みたいなワシみたいなぬるいデスクトップPCユーザーが今後選択することはないであろうプランを生贄として変更することにする。なお省電力プランだから無操作時間が長いとサスペンドすることもあるので注意。

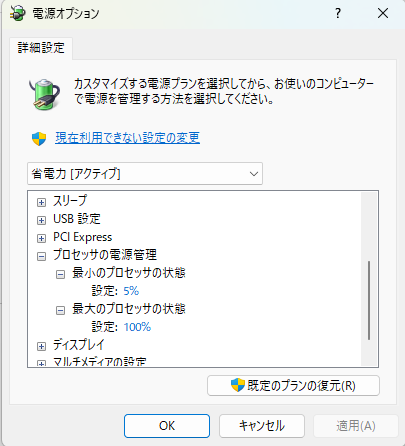

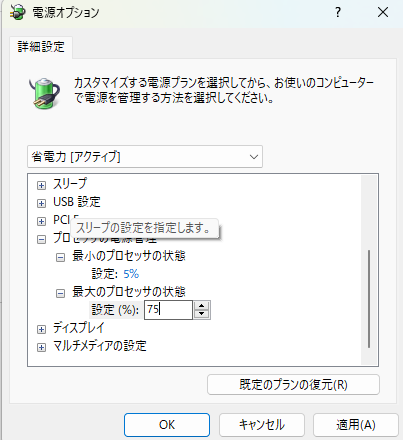

アクティブなプランの詳細設定を開いて最少と最大の「プロセッサの状態」を見てみると5%と100%であった。

この100%を(ウチんとこの環境では)95%にしておく。これでXMrigやnicehashかましてもCPUは60℃~70℃なので安心して暖房器具とすることができる。

しかし久しぶりにnicehash起動してみたらGPUベンチマークタイプを「クイック(低正確性)」にしてCPUマイニングは停止にしておかないとマジで1日以上かけてもGPUベンチが終了しないw相変わらず舐めたソフト配布し続けてんなあw

まずダッシュボード動画作成用アプリとしてgoogleが地図API切ってもclip champでグリーンスクリーン処理すればまだまだ使えるgarmin virb editのG-Metrixのテンプレートが保存されてるフォルダ:

C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Garmin\VIRB Edit\Telemetry\Templatesその無料ムービーメーカーの後継でchromeが裸足で逃げ出すほど容量食うclip champの「設定」→「記憶域」→「ローカル記憶域」で「すべてのローカルメディアを削除します」でも全く削除されない発展喧しいインド国民級の1TB程度が残るフォルダは:

C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\packages\Clipchamp.Clipchamp_yxz26nhyzhsrt\LocalState\EBWebView\Default\File System\EBWebView配下のフォルダを全部削除しても良いようだ。

私は貧乏なので2万円以上のPCパーツは買わないことにしている。今回chinaが断末魔としてアメリカ製の電気でうごくおもちゃ禁止令を出したせいでアリエクにRyzen 7/8xxx番台が安く出回ってると聞いて見てみたら確かにRyzen5 7500Fが送料込み17,004円。今となっては全うなナンバリングの7xxxコアなのにグラボなしというこれまたnexgenコアの高性能化をうたった癖にレイテンシが半分なK6-III+や史上初の4GHz超えと引き換えに熱効率が公害そのものだったFX-4170、45Wでzenコアと渡り合える良い石をソケFMを打ち切った後で出されても困惑するしかなかったA8-7680といった自作PCができるヤツほどブチギレAMDの愉快な仲間たちと同じ匂いにつられてぽちってしまった。

アリエクでCPU買うの初めてだったのでちょっとドキドキだったのだが3/27ぽちって届いたのが4/6である。私お爺さんなのでpowerleapの台湾の親切なお姉さんと何度もFAXして下駄買ったり今をときめくPaypalがまるで使えなかったオランダからのraptobikeを成田空港まで取りに行った時代を考えると隔世の感である。ただちょっと最近思うのは「ネットがあったらいいな」が叶った世代としては「ネットがあって当然で現実世界で何をしたらいいのか分からない」世代とも差を感じるし、そもそも「ネットがあったらいい」の必要を感じない、何が良かったのか分からないままお爺さんになった同世代が多かったのねってこと。そういう人たちってのは何が楽しくて生きてたのか不思議ではある。

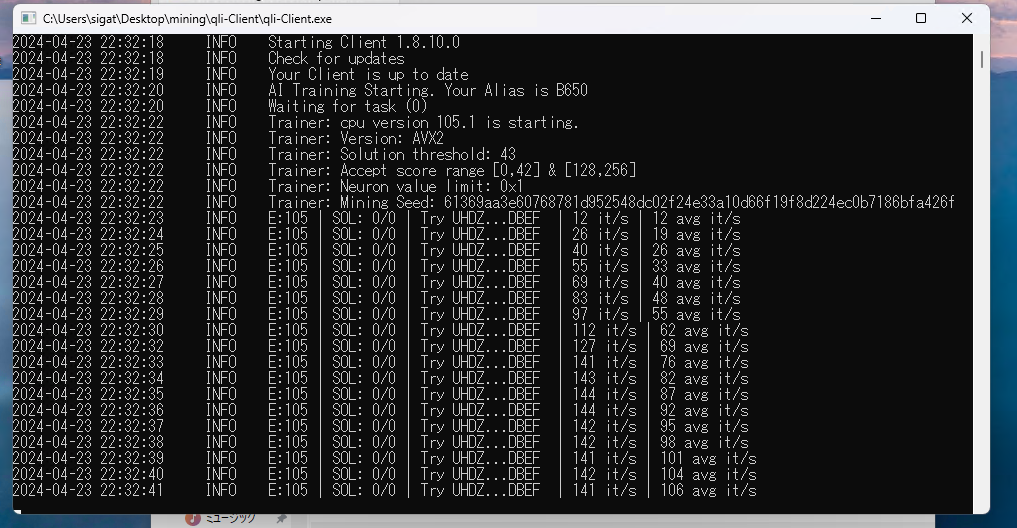

でもってzephyrを掘ってみたら7800H/sだった。Zen3コアのRyzen7 3700x(メモリ32GB)だと8000H/sは出るのでZen4コアこんなもんか。メモリ16GBなのが悪いのかも。が、そんなことはどうでもいい。qubicだっ!!

epoch!なぜ動かん!!どうやら参考にしてるサイトではメモリ128GB積んでるみたいだし、いかにAVX512があってもメモリ16GBでqubicはふざけているレベルのようでしたw

winNTテクノロジがメインになったwindows XPあたりからOSの引っ越しはwin95時代と違ってcopy一発で済まなくなってきた。

・媒体の容量が可変ならいまのところwin11でも問題なく使えてるEaseUS Todo Backup Free 11.0(わしはこのverを保存している)みたいなアプリにまかせる。

・引っ越し先の容量がでかくなっていいならデュプリケーターがセキュ関連で余計な心配はなさそう。

という認識だったのだが、世知辛い時代の流れかどうもwin11からデュプリケーターでのOSの引っ越しはセキュアかUEFIがらみぽい一癖がありそうなので備忘録として残す。

sata→sataのデュプリケーターは安いのだがsata→NVMeは高い。そりゃPCIe乗っけたちっこいPCだから当然じゃのう。と思ってたらようやく1万円切りでUD-M2SACLが出たので買ってみた。で、いよいよ今回メインマシンの構成を変える必要に迫られ使ってみたのだが

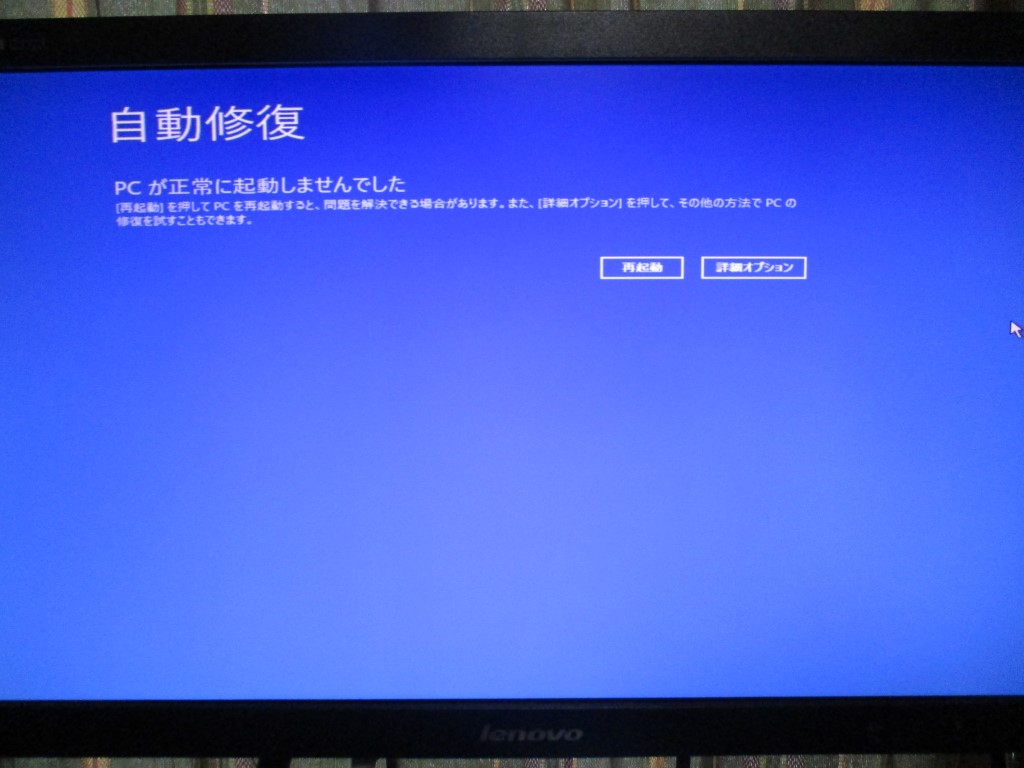

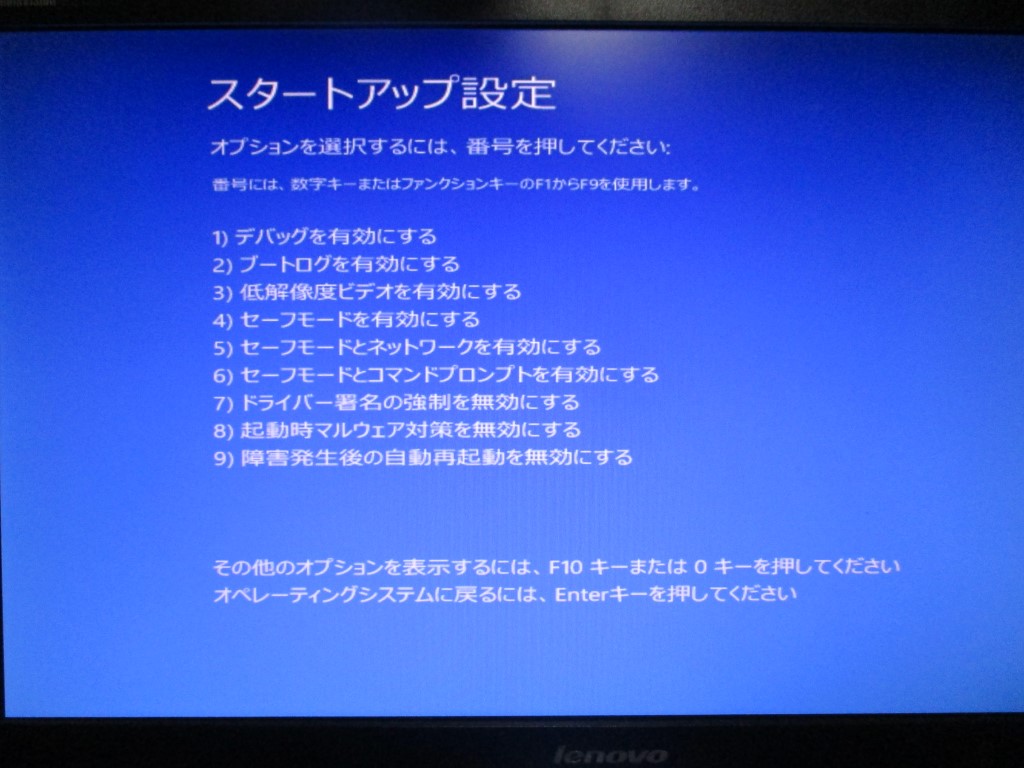

NVMeのSSDはデュプリケートしたてホヤホヤだと一度もマトモに起動しなかった。数回自動再起動を経て起動オプションにたどり着かねばならない。

なぜなら検索したところセーフモードで1回再起動かまさないといけないぽいからだ。おそろしいのはサブ機用にNVMeからOSを移した側のsataのSSDで、NVMeと違って無事起動したな~と思ったら使ってる途中で突然落ちて再起動不可能になったこと。これはかなり怖い。ナデラなにやってんのよ。とにかくwin11ではOSの引っ越し後、無事に起動してもそれはナデラの罠かも知れないのですぐに「システム構成→ブート→ブートオプション」で「セーフブートでの再起動」をおすすめします。

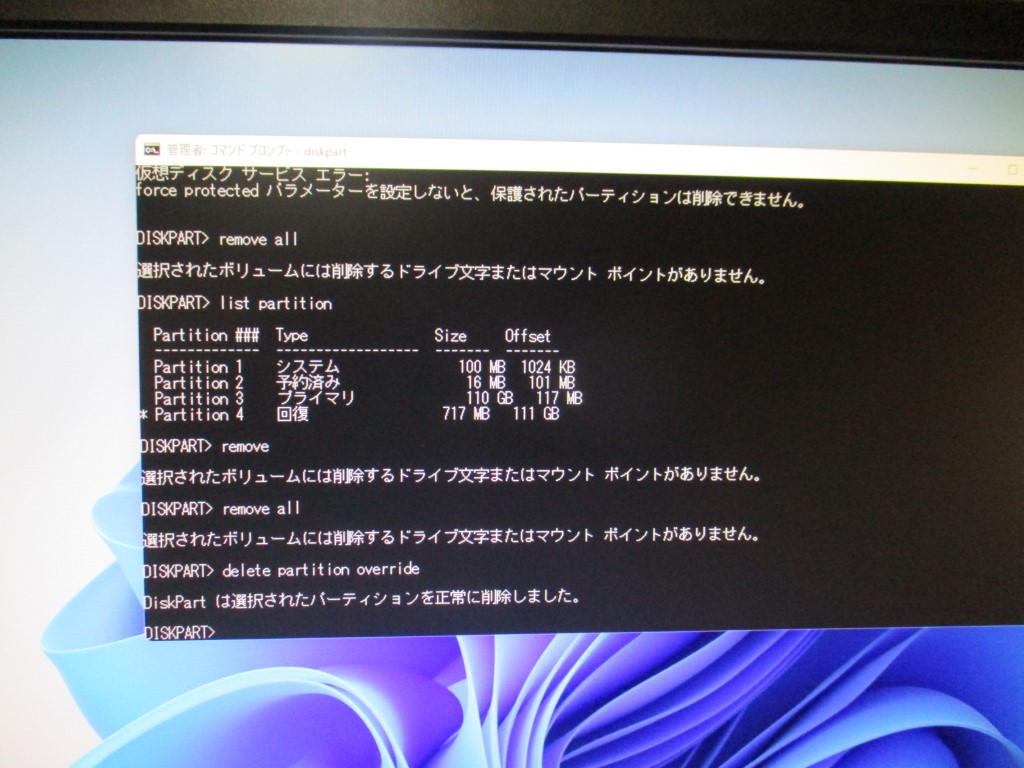

あと回復パーティーションを消すのはdiskpartのdelete partition override。win7あたりでパーティーションの大きさ自由自在なんだけどシステムボリュームのときは回復パーティーションがあるとコレを覚えてないとインスコ作業が次に進まない。