ああ、やっぱり俺はやよい号が好き。寝ても覚めてもやよい号のことしか考えていない。今までraptobikeにかまけていたのがなんだったのか…

と、いうわけで今度はフロントフォークのサス化です。どうにもこうにも信用ならないブランド:SR SuntourのSwing Shockを買ってみました。

とりあえずトップキャップを外してみれば、azub origamiのステムは普通の25.4mmのアヘッドステムでした。今一番普及している規格なので悩むことはないです。

今回の作業では三毛ジャガーさんとこのページを参考にしましたが、このサスペンションフォーク、プリロードが一度星形ナットを留めたら再調整ができない仕組みなのでプレッシャープラグを使うと良いと思います。

tokenのexpanderです。安い。BBBは一時期絶賛してましたが、ある時気付いてしまいました。ヒラメに比べたら固定が弱い。そんな訳で一時期ヒラメを絶賛してましたが、またある時気付きました。ヒラメのは一度つけて外したら壊れやすい。3回目までもったことがないです(私は)。

このtokenのプレッシャープラグは安い上にそこそこ固定されるし、2回、うまくいけば3回は再利用ができます。しかしキャップのデザインはLOOK796みたいにキモいです。

コラムを適当な長さに切ってプリロード調節…なのだがウーム良く分からん。結局買った時に近い、上から押して「ビヨンビヨン」するのが分かるぐらいの緩さにしてしまいました。まあ、後で調節すればいいでしょう。

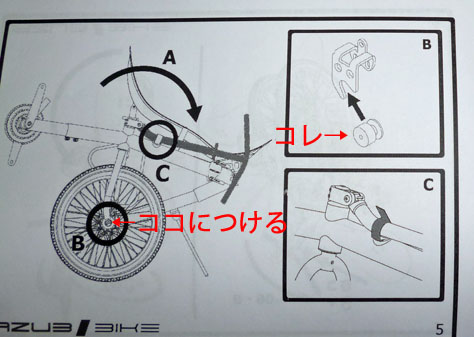

BB7をつけて、あとはブレーキワイヤーを買ってくるだけです。むっふっふ。