300km以上走るときはブルベのレギュレーションでライト2個つけなきゃいけないのです。O-GNSは結構ベロクロの応用範囲が広いのでミノウラの細身のライトホルダーをヘッドチューブに見立てても(変則的ですが)固定できました。中身のバッテリはcheero power plus 3。これにメインライトのCREE XML-T6と64GBのmicroSDが入ってるHX-A100が電力供給を受けます。

~人生は 恥の上塗り 曼珠沙華~

300km以上走るときはブルベのレギュレーションでライト2個つけなきゃいけないのです。O-GNSは結構ベロクロの応用範囲が広いのでミノウラの細身のライトホルダーをヘッドチューブに見立てても(変則的ですが)固定できました。中身のバッテリはcheero power plus 3。これにメインライトのCREE XML-T6と64GBのmicroSDが入ってるHX-A100が電力供給を受けます。

俺はなんで2.5インチHDDなんか使ってたんだろなあ~。起動がちょっと遅い気がするけど、動作は全体的に速くなった気がします。いや、気のせいじゃない、確かに速い。なんでだろ!?

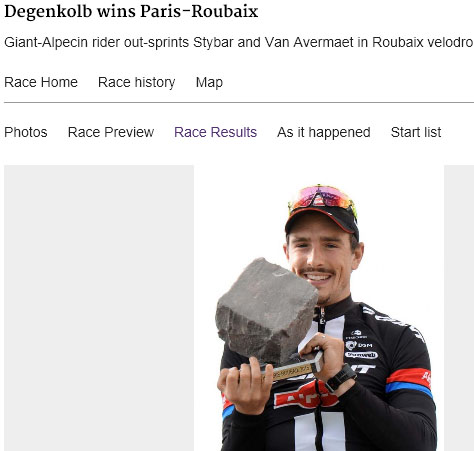

写真は

http://www.cyclingnews.com/races/paris-roubaix-2015-wt/results

より

マルティンと警察で同僚だったからか知らないけど一緒にHTCに入って、そしてアルゴスシマノというちょっとパッとしないチームにやって来て、土井ちゃんと同僚になったもんだから徐々に認識するようになって、走って登れるスプリンターだから自分のためにもチームのためにも苦手な坂にも一所懸命な姿が毎回見られて、お顔もヒゲの笑顔が往年のハリウッドスターのニセモノって感じで、投げキッスしてくれたり、どっちらけレースでも2位に入っただけで一人だけ無邪気に喜んでガッツポーズして観る者を和ませたり。。。そんな彼をアタシはだんだん好きになって、仕舞いにはきゃーきゃー言いながら「デゲ様」と呼んでました。

でももうそんなデゲ様とは、これでお別れです。

cyclingnews.comの写真は完全に王者の顔です。狙った獲物を打ち取って返り血を浴びて貫禄十分の顔です。2013年のパリ=ツール、去年のヘント〜ウェヴェルヘム、そして今年、ミラノ・サンレモと、なんと言っても今回のパリ=ルーベ。なんちゅう並びですか。完全に王者です。もうおちゃめな様子がきゃ~カワイイ!!なんて言えなくなりました。ボエックラーが「アホの子」から「社長!」と皆から呼ばれるようになったように、もはやアタシが「お顔がウルリッヒ様以来の安心して観れるイケメンだから」と言う理由で「デゲ様」と呼ぶのは失礼です。

勝って当たり前。長距離を走れるスプリンター。「ねえ、パンチャーよりのスプリンターってどんな選手のことを指すの?」「んー、ちょっと前ならハスホフト、今バリバリならデゲンコルブだなあ」そう、歴史に名を刻む王者の一人、デゲンコルブ。まだ26歳。応援してます。

4月4日の記事ですがHC WORKSさんで問い合わせ絶賛受付中です。

美しい。なぜ人はこんなにもChallenge Chamsinに惹かれるのでしょうか。やっぱりデザインでしょう。うるさいこのスケベ。406/700のローレーサーに乗っているとやはり前後700のハイレーサーは乗りやすいでしょう。ただし、輪行はキツイと思います。

そのお値段ですが40万円でお釣りがしょんぼり。とのことでした。まあ予想通り。どうせ相場というかその日の気分で上下します。そもそも、自転車に決まったパーツがついて、決まった値段が存在することが当たり前になっている日本は、かなり異常な国です。車重についても同じようにその日の気分で増えたり減ったりするようです。そんなバカな。と言う人は在りし日の(元気だった頃の)秋葉原のソフマップイリュージョンを思い出すべきです。水着のねーちゃん(orババア)の話ではないですよ。かつて秋葉原はPCパーツのメッカだったのですから。

女房に「ねえ、どうする?」「車と単車売れば金が」「本とCD全部売れば置き場所がつくれるよ」って聞いたら「どうでもいいよ」とのことでした。怖いですね。

![]()

なんか受け渡しのファイルサイズがでかいとエラーになるみたいです。

Favicon Generator OptionsのCompressionで適当に圧縮したら無事通りました。

そう、wordpressは仮想マシン。wordpressのプラグインが自分を参照するってことは俺が机の上のAMD FX-4170マシンで台所のCyrix C3マシン内で動いているwordpress.localにSSHで接続してTeraTermで操作しているのと同じことだったのだ!このことに気付くまで時間かかったなあ。

そういうわけでwordpress.localのhostsファイルを私のデスクトップPCにしたように「sigeyuki.softether.net 192.168.0.11」を付け加えることにします。NATループバック対応とかよく分からん多機能てんこ盛りの高級そうなルーターはこうして廃れたのかなあ~とか思いながらwalbrixでこさえたwordpressのhostsファイルの在処はごく普通に

/etc/hosts/

にありました。

結局、自宅サーバーでwordpressを設置した場合、ローカルなアドレスとグローバルなアドレスが違う系の問題をまとめると:

・wordpressの設定メニューで変えようがtelnetでwp-config.phpを書き換えようがわざわざphpMyAdminをインスコしてGUIしようが同じことであった。→そんなら最初からwordpressの設定メニューで変えればいいですよ。と案内しやがれ!

・重要なのはhostsファイル。プラグインを使うならwordpressが動いてる環境のhostsファイルも変更する必要アリ。

でした。

ウム動きましたよBackWPup。・・・しかし・・・遅っせえのナンノこれしきっ!待たせてゴメン!!折角自宅LAN内で容量無制限なのになあ。画像ファイル類のバックアップを今年分だけにしてもマジで1時間以上かかかりそうです。これじゃHDDいぢめているようなもの。やっぱアレですかね。APPLEという極悪非道企業でおっぱじまった「オンラインソフトウェア使うなら金クレ。APPとはあんたがたペイ!ペイ!お金頂戴のサイン!!」が運びってとうとうUNIXでもプラグインをマトモに使うなら金払えってことなのでしょうか?しょうがないのでDBだけバックアップにします。

なにせ私のwordpressは自宅サーバーやで。HDDを引っこ抜いてまるごとバックアップできるんやで~。

とか言いながら私も今日からgoogle adsenseと楽天アフェリエイト広告を載せはじめました。お金欲しいです。